La radiothérapie personnalisée est une approche thérapeutique qui ajuste les protocoles de traitement en fonction des caractéristiques biologiques individuelles du patient. Elle vise à réduire les effets secondaires tardifs tout en maintenant l’efficacité oncologique.

Les principales complications, ou toxicités tardives potentielles, observées jusqu’à plusieurs mois après la radiothérapie du sein incluent :

- Fibrose mammaire (modification du tissu mammaire)

- Troubles esthétiques (télangiectasies, hyperpigmentation)

- Douleurs ou gênes chroniques

- Atteintes pulmonaires ou cardiaques, notamment en cas d’irradiation du sein gauche

Les toxicités tardives, effets secondaires les plus fréquents après radiothérapie dans le cancer de la prostate sont :

- Troubles urinaires chroniques (pollakiurie, dysurie, hématurie)

- Sténose urétrale et incontinence urinaire

- Rectite radique chronique (inflammation du rectum)

- Dysfonctionnement érectile

La survenue de ces toxicités dépend de la radiosensibilité individuelle, qui peut être évaluée par des tests biologiques prédictifs comme le NovaGray RILA® (Breast® et Prostate®). Ce test mesure la sensibilité des lymphocytes aux rayonnements et permet d’adapter les doses, les volumes et les techniques de radiothérapie

La radiothérapie demeure un pilier fondamental dans le traitement curatif des cancers du sein et de la prostate, qui représentent ensemble près de 1 cancer sur 5 dans le monde (Le cancer en chiffres (France et monde) | Fondation ARC pour la recherche sur le cancer). Environ 1 patient sur 2 atteint de cancer bénéficiera d’une radiothérapie au cours de sa prise en charge (Le cancer en chiffres (France et monde) | Fondation ARC pour la recherche sur le cancer). Les avancées techniques, notamment la modulation d’intensité et l’imagerie guidée, ont permis d’améliorer significativement la précision des traitements, optimisant la balance bénéfice-risque. Toutefois, les complications tardives de la radiothérapie, pouvant survenir plusieurs mois voire années après la fin des traitements, restent une source majeure de morbidité.

Ces toxicités, spécifiques à chaque localisation, incluent notamment la fibrose mammaire, le lymphœdème, les télangiectasies et la toxicité cardiaque ou pulmonaire dans le cancer du sein, ainsi que les troubles urinaires, intestinaux, la rectite radique chronique et la dysfonction érectile dans le cancer de la prostate. La survenue et la sévérité de ces complications varient largement entre patients, suggérant une variabilité individuelle de la radiosensibilité.

La personnalisation du traitement radiothérapique, fondée sur la compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents et sur l’intégration de tests prédictifs validés, constitue aujourd’hui une voie prometteuse pour limiter ces complications tout en maintenant l’efficacité oncologique. Cet article propose une revue détaillée des complications tardives observées, des mécanismes de la radiosensibilité individuelle, des tests prédictifs tels que le test NovaGray RILA®, des autres biomarqueurs disponibles, ainsi que des stratégies techniques de personnalisation.

Qu’est-ce que la radiosensibilité ?

La radiosensibilité désigne la capacité d’un organisme ou d’un tissu à tolérer ou non les effets biologiques des rayonnements ionisants. Cette variabilité interindividuelle explique pourquoi certains patients développent des complications tardives après radiothérapie, alors que d’autres, exposés aux mêmes doses, ne présentent aucune complication.

Facteurs influençant la radiosensibilité :

- Prédispositions génétiques

- Pathologies associées (diabète, maladies

cardiovasculaires) - Caractéristiques du traitement : dose,

fractionnement, technique IMRT (Radiothérapie par modulation d’intensité) - Paramètres biologiques individuels

Les toxicités tardives de la radiothérapie

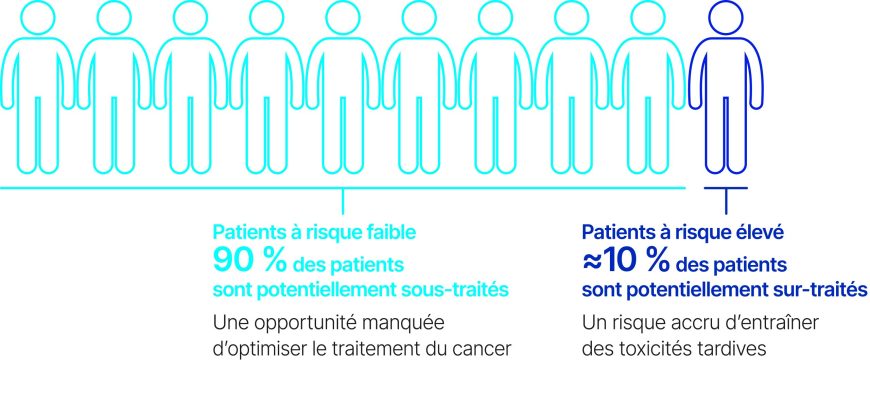

Les complications dites tardives ou « toxicités » apparaissent au niveau des tissus sains, localisés autour du volume tumoral irradié. Elles sont caractérisées par leur délai d’apparition (entre 3 et jusqu’à 36 mois après la fin de la radiothérapie) et leur caractère non réversible. Ces toxicités sont très

difficiles à prévoir et concernent près de 10% des patient.es traité.es par

radiothérapie pour un cancer du sein ou de la prostate (Barnet et al., 2009 ; Bentzen et al., 2010).

Les principales toxicités dans le cancer du sein :

- Fibrose mammaire

- Œdèmes, douleurs résiduelles

- Atteinte pulmonaire, cardiaque

- Télangiectasies, troubles esthétiques

Les principales toxicités dans le cancer de la prostate :

- Troubles urinaires chroniques

- Dysfonctionnement érectile

- Hématurie

- Toxicités digestives basses (rectites, diarrhées, ténesmes)

Quelles solutions pour prévenir les toxicités tardives ?

Pour réduire l’incidence des effets indésirables à long terme induits par la radiothérapie, plusieurs approches complémentaires peuvent être mises en œuvre. Ces stratégies combinent avancées technologiques, personnalisation des traitements et recommandations de bonnes pratiques.

1. Amélioration des techniques de radiothérapie

Les progrès technologiques en radiothérapie ont permis d’augmenter la précision des traitements tout en réduisant l’exposition des tissus sains. Ces innovations telles que l’IMRT (modulation d’intensité) et la radiothérapie guidée par l’image (IGRT), sont aujourd’hui essentielles dans la prévention des toxicités tardives.

2. Adaptation des doses et des volumes irradiés

Un contrôle rigoureux des volumes cibles et des doses administrées constitue un levier important pour limiter les effets indésirables à long terme. Cela passe notamment par une meilleure individualisation de l’irradiation (limitation stricte des organes à risque, techniques de repositionnement, utilisation de systèmes de contrôle respiratoire, etc. )

3. Tests biologiques prédictifs

L’essor des tests de radiosensibilité marque une avancée vers une radiothérapie personnalisée. Ces outils permettent d’anticiper le risque de toxicité chez chaque patient.e et d’ajuster les protocoles en conséquence.

Un test prédictif de radiosensibilité permet de moduler les protocoles (dose, fractionnement, volume, technique) pour limiter les risques.

Le test NovaGray RILA (Breast® et Prostate®), reposant sur la mesure du taux d’apoptose lymphocytaire radio-induite, est actuellement le biomarqueur le plus documenté et validé en clinique. (Lapierre A et al., 2022; Brengues et al, 2017).

D’autres tests prédictifs de toxicité et biomarqueurs de radiosensibilité sont en cours de validation pour enrichir cette approche et permettre à chaque patient.e une radiothérapie personnalisée et plus sûre.

4. Application des recommandations SFRO

Enfin, le respect des recommandations professionnelles constitue un socle essentiel pour la prévention des toxicités tardives. La Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) propose des lignes directrices concrètes à ce sujet (Lapierre A et al., 2022).

Données chiffrées et sources

- 1 patient.e sur 2 atteint.e d’un cancer du sein ou de la prostate sera traité.e par radiothérapie (Barnet et al., 2009 ; Bentzen et al., 2010)

- Près de 10% de ces patient.es vont développer des toxicités tardives irréversibles (Barnet et al., 2009 ; Bentzen et al., 2010)

- Et environ 90% des patient.es sont potentiellement sous-traitées (Azria et al., 2015; Lapierre et al., 2022)

L’intégration croissante de la biologie moléculaire, des tests de radiosensibilité et de l’intelligence artificielle annonce une radiothérapie personnalisée de précision, réduisant les complications, optimisant les résultats cliniques ainsi que le coût de la prise en charge des effets indésirables.