Définition et origine des PFAS

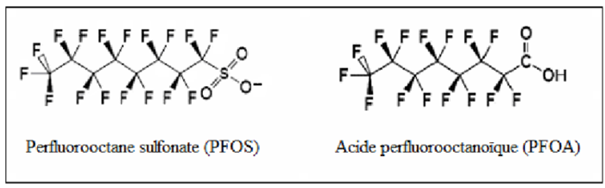

Les PFAS incluent des substances telles que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et le sulfonate de perfluorooctane (PFOS), deux des composés toxiques les plus étudiés. La production de PFAS a débuté dans les années 1940, avec une utilisation croissante dans de nombreux secteurs industriels en raison de leurs propriétés chimiques uniques. Ces produits chimiques ont été utilisés pour fabriquer des produits résistants aux taches et à l’eau, tels que les revêtements pour textiles, les tapis et les emballages alimentaires.

Les types de PFAS

Les PFAS se divisent en deux catégories principales : les perfluoroalkylés, où tous les atomes de carbone de la chaîne sont entièrement fluorés, et les polyfluoroalkylés, où certains atomes de carbone ne sont pas entièrement fluorés. Les deux types partagent des propriétés chimiques similaires, mais peuvent avoir des comportements environnementaux et toxicologiques différents. Le PFOA et le PFOS sont les plus connus et les plus largement étudiés, mais d’autres composés comme le GenX, utilisé comme substitut du PFOA, gagnent également en importance dans la recherche scientifique.

Utilisations courantes des PFAS

Les PFAS sont omniprésents dans les produits de consommation en raison de leurs propriétés chimiques hydrophobes, lipophobes, antitaches et de leur résistance à la chaleur (pour les mousses anti-incendie). Ils sont utilisés dans les revêtements antiadhésifs pour les ustensiles de cuisine, les mousses anti-incendie, les vêtements imperméables, et les emballages alimentaires pour protéger contre les graisses et l’humidité. Leur utilisation généralisée a conduit à une pollution étendue de l’environnement, y compris des eaux souterraines, des sols et de l’air. La présence de ces contaminants aquatiques, issus notamment des effluents industriels et des résidus de pesticides, soulève des préoccupations croissantes en écotoxicologie et santé publique.

Bioaccumulation des PFAS

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont connues pour leur capacité à s’accumuler dans les organismes vivants. La toxicité des PFAS est accentuée par leur bioaccumulation, où les concentrations de ces composés augmentent au fil du temps dans les tissus biologiques, dépassant souvent les niveaux présents dans l’environnement aquatique. Cette caractéristique est préoccupante en raison de la persistance des PFAS, leur résistance à la dégradation et leur capacité à pénétrer les chaînes alimentaires.

La bioaccumulation des PFAS commence souvent par l’ingestion de petites quantités de ces substances via l’eau contaminée, les sols ou les aliments, souvent en raison de la pollution environnementale par des produits chimiques et pesticides. Une fois ingérés, les PFAS s’accumulent principalement dans le foie, les reins et le sang en raison de leur affinité avec les protéines plasmatiques (Gomis et al., 2017)

Leur structure chimique, marquée par des liaisons carbone-fluor particulièrement stables, empêche leur dégradation rapide, ce qui contribue à leur persistance dans les organismes sur de longues périodes.

Ces concentrations élevées posent des risques accrus pour la santé, car les PFAS sont associés à diverses maladies chroniques, notamment des cancers, des troubles hormonaux, et des maladies immunitaires (DeWitt, J. C., et al. 2019)

En outre, la bioaccumulation n’est pas uniformément répartie parmi les différents types de PFAS. Ainsi, le PFOA (acide perfluorooctanoïque) et le PFOS (sulfonate de perfluorooctane) sont particulièrement sujets à la bioaccumulation en raison de leur longue demi-vie biologique. Une étude réalisée par Zhang et al. (2020) a révélé que les populations vivant à proximité de sites industriels, où les effluents contiennent souvent des PFAS, présentaient des niveaux sanguins de PFOS et de PFOA bien plus élevés que ceux des populations vivant dans des zones non contaminées.

Enfin, les implications environnementales et sanitaires de cette bioaccumulation sont préoccupantes, car les PFAS peuvent traverser les barrières biologiques telles que le placenta, exposant les fœtus à ces composés dès les premières phases de développement ayant pour conséquence un poids de naissance plus faible, mais également une adiposité excessive et à un poids plus élevé pendant l’enfance (Tian et al., 2021)

La bioaccumulation des PFAS représente une menace significative pour la santé humaine et animale. Les recherches actuelles soulignent la nécessité d’une meilleure compréhension et gestion des PFAS en raison de leur persistance environnementale, de leur potentiel de bioaccumulation, et des défis qu’ils posent en matière de toxicité et de contamination environnementale.