Une NFS-plaquettes en première intention (renouvelée à 1 mois d’intervalle), puis un myélogramme (ou une BOM) avec examen cytologique médullaire, réalisation d’un caryotype médullaire et examens de biologie moléculaire à la recherche des mutations JAK2 V617F (exons 14 et 12), CALR et MPL ou un panel NGS « NMP-Diagnostic ».

Panels NGS : Néoplasies Myéloprolifératives (NMP)

Brochure destinée au marché français (DS69)

Brochure destinée à l’export francophone (DS69-INTFR)

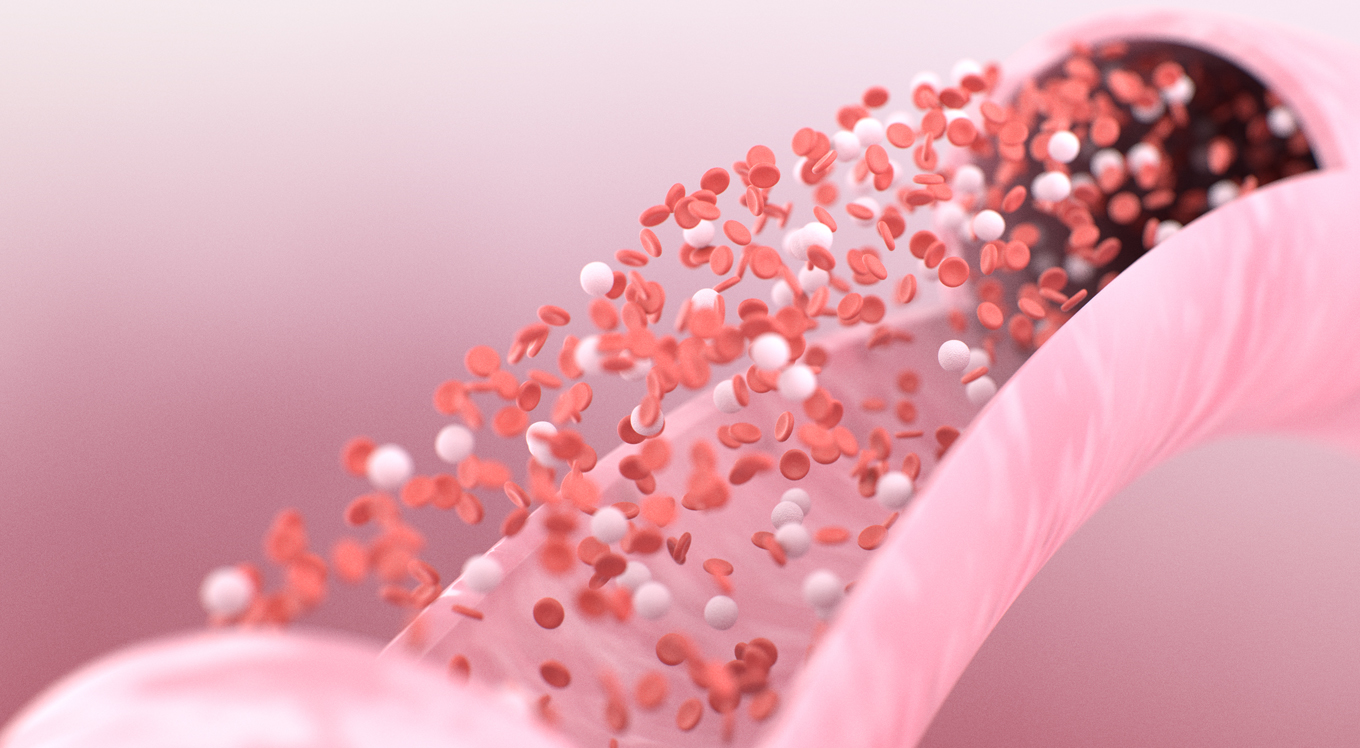

L’hémogramme

Les résultats attendus sur la NFS dans la TE sont des plaquettes > 450 G/L (vérifiées sur 2 examens à 1 mois d’intervalle), voire > 1000 G/L dans la moitié des cas (en l’absence d’autre cause de thrombocytose : syndrome inflammatoire, carence en fer).

Sur le frottis sanguin, il convient de rechercher des plaquettes géantes ou des fragments de mégacaryocytes.

Le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire

Le myélogramme est important dans la TE, car il permet d’évoquer d’autres diagnostics différentiels comme une LMC. La moelle est de richesse normale ou augmentée, avec une augmentation du nombre de mégacaryocytes et parfois quelques éléments de taille géante avec un noyau hypersegmenté, sans anomalie quantitative ou qualitative des autres lignées.

Sur la BOM, la cellularité médullaire est normale ou augmentée avec de rares adipocytes. Les mégacaryocytes sont nombreux (taille augmentée et noyau multilobé avec aspect en « ramure de cerf »), dispersés ou parfois regroupés en petits amas. Surtout, il n’y a pas de fibrose.

La cytogénétique

Un caryotype médullaire doit être fait pour :

- éliminer une translocation t(9;22)(q34;q11) qui signerait une LMC à présentation thrombocytémique ;

- éliminer un syndrome myélodysplasique 5q- (délétion EGR1) ;

- identifier des anomalies clonales non spécifiques, retrouvées dans 5 à 10% des cas (+8, +9, del(20q)).

La biologie moléculaire

La recherche de mutations a révolutionné le diagnostic de TE. En effet, celui-ci est confirmé par la biologie moléculaire qui permet de retrouver :

- la mutationJAK2 V617F (exon 14) dans 50 à 60% des cas (souvent la fraction allélique mutée est inférieure à 50%) ou une mutation dans l’exon 12 de JAK2 (< 5 % des cas) – à noter, une association JAK2 muté et thromboses ;

- une mutation dans le gène CALR, dans 25% des cas. Le type de mutation CALR doit être précisé car il existe une valeur pronostique (CALR type 1 : risque plus élevé de transformation en MF ; type 2 associé à une thrombocytose plus marquée, sans augmentation du risque thrombotique et avec un meilleur pronostic) ;

- une mutation MPL dans 5% des cas.

15% des TE ne présentent pas de mutations JAK2/CALR/MPL (triples négatifs).

En savoir plus

- Dans quel contexte suspecter une thrombocytémie essentielle ?

- Sur quels critères confirmer le diagnostic de thrombocytémie essentielle ?

- Quels sont les diagnostics différentiels de la TE ?

- Apport du NGS dans la thrombocytémie essentielle

- Quelle est l’évolution de la thrombocytémie essentielle et quel en est le traitement ?